空调竟是生命救星?欧洲热浪致2300人死亡,低普及率地区面临生存危机!妖魔化背后隐藏着怎样的能源真相?新型储冷技术能否带来震撼突破?

空调为何被错怪为气候恶棍?

我承认自己也曾多次将矛头指向空调——在诸多报道和通讯中,我反复强调空调是全球电力需求的重要推手,且随着气温上升其耗电量只会持续攀升。但此刻我必须率先声明:这项技术本质上是拯救生命的发明,在气候变化加剧的当下,其必要性愈发凸显。然而欧洲近期致命热浪过后,空调却遭到反常的妖魔化。

【热浪中的生存刚需】

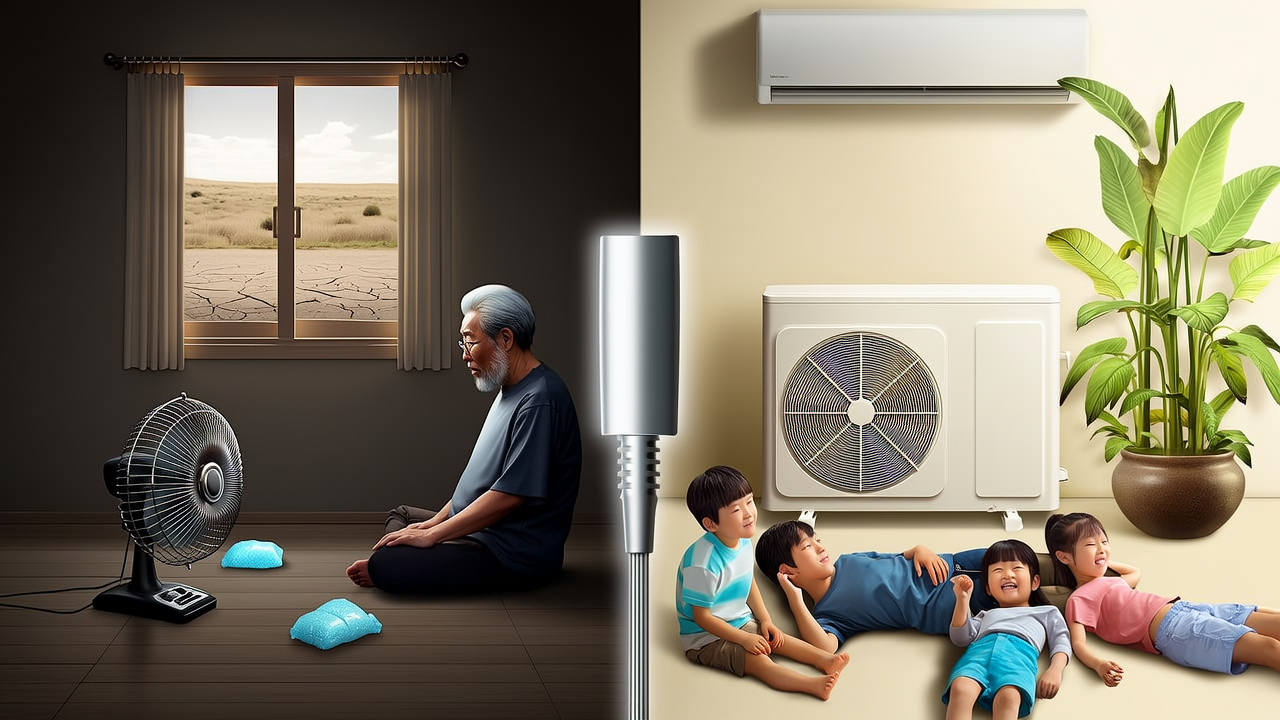

6月末至7月初,欧洲多地气温打破历史纪录。世界天气归因组织(WWA)的初步研究显示,此轮热浪导致超2,300人死亡,其中1,500例死亡直接归因于人为气候变化(若无气候变暖影响,死亡人数应低于800)。尽管完整统计需数月时间,这些早期数据已揭示热浪的致命性。欧洲尤其脆弱,因为许多国家(特别是北欧地区)空调普及率极低。

英国气象局数据显示,过去十年该国均温较1961-1990年上升1.24℃。最新研究证实,英国家庭面临高温威胁的频率显著增加。当传统降温手段(如开窗、拉窗帘)在极端高温前失效时,空调正从”舒适选项”转变为”安全刚需”。

【被忽视的能源真相】

社交媒体上对空调的声讨浪潮令人费解。需明确三点核心事实:

1. 安全属性:高温环境下,空调可预防热射病,减少心肾疾病风险,对老人、儿童及慢性病患者尤为关键;

2. 能源对比:美国住宅用电中空调占比19%,暖气仅12%——但若计入天然气供暖,暖气实际占家庭总能耗42%,空调仅9%;

3. 全球趋势:历史低普及率国家(如英国)的空调需求正快速增长。

【技术破局方向】

新型储冷技术可优化能源使用效率,智能电网建设也需同步推进。与其妖魔化空调,不如思考:

– 如何通过建筑改造减少制冷需求?

– 能否建立分级响应机制,优先保障医疗等关键场所供电?

延伸思考:

1. 当”耐热文化”遭遇气候变化,社会该如何重新定义”合理舒适度”?

2. 在能源转型背景下,如何平衡全球南北方国家的制冷权差异?

(本文节选自《麻省理工科技评论》气候通讯专栏The Spark,每周三发布)

阅读 Technology Review 的原文,点击链接。