太空殖民真是人类的天命吗?三本新书震撼揭露星际梦想背后的伦理困境与生存危机——我们是否低估了宇宙的“糟心”现实?

三本新书给日益高涨的太空殖民乐观情绪泼了冷水。马斯克与贝索斯在商业太空竞赛中是死对头,却在一个问题上达成共识:星际殖民关乎人类存亡。太空是归宿,是终极边疆。超越家园、将文明拓展至地外世界是人类的天命。

这种信念数十年来一直是主流,而在航天创业的新镀金时代,其声势更是如流星般迅猛崛起。他们坚称:将人类文明扩展到地球之外既是与生俱来的权利,也是对未来的责任。若做不到,人类终将灭绝——或因核战争、气候变化自取灭亡,或因小行星撞击等宇宙灾难而消亡。

然而当巨型轨道站和火星城市的幻影在我们脑海中飞舞时,一批新书正构筑起反对太空殖民的论证体系。其论点多元:包括对地外社区可行性的质疑、对天价成本及利益分配的担忧、对太空严酷环境及人体承受极限的认知,以及对推动殖民竞赛的意识形态与神话叙事的警惕。

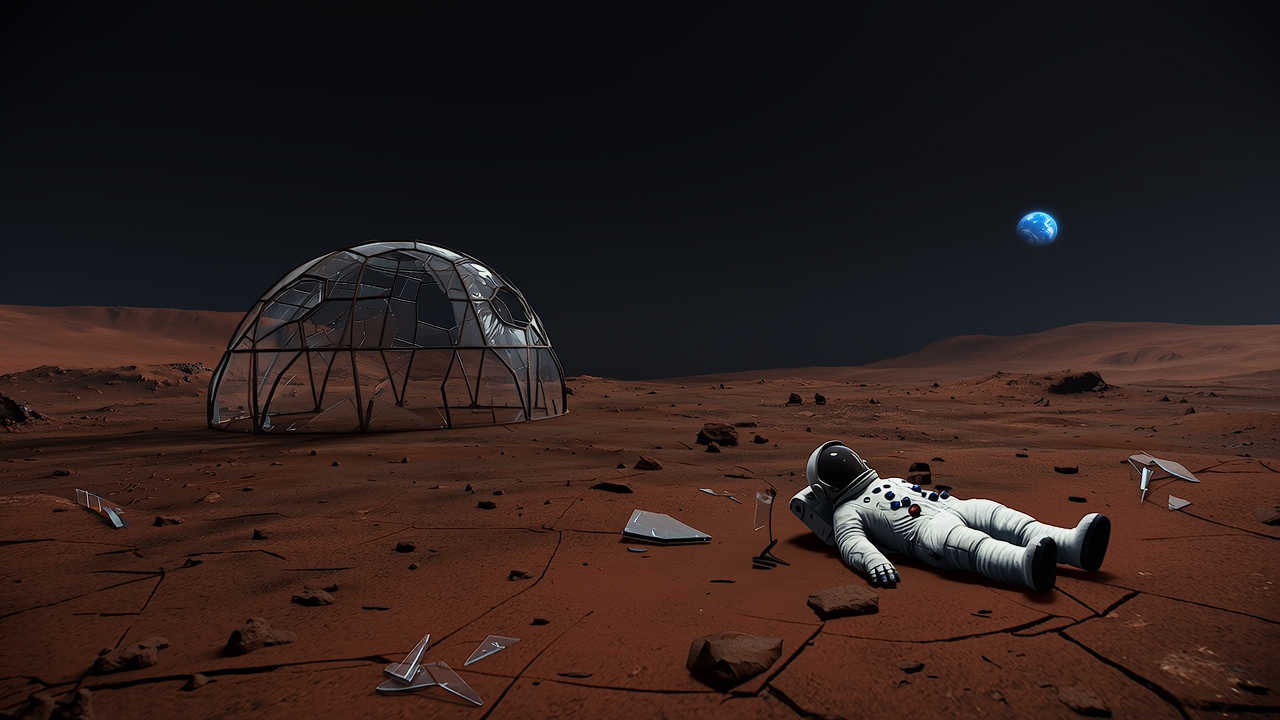

更直白地说,正如凯利和扎克·温纳斯密斯在年初出版的平装书《火星城市:我们能否殖民太空?是否应该殖民?真的考虑清楚了吗?》中所言:”太空糟透了”,而许多人”低估了糟心的程度”。

这对夫妇团队用数年时间进行了充满务实细节的推演。《火星城市》通过模拟太空定居在医疗、技术、法律、伦理和生存层面的后果,为我们崇高的太空梦想提供了现实注脚。令作者自己也愕然的是,推演结果呈现出光怪陆离的可能性——包括(但不限于)火星优生学、星际战争,以及令人过目不忘的”太空食人现象”。

温纳斯密斯夫妇用基础问题刺破了太空城市的梦幻泡沫:比如如何繁衍后代?宇航员在太空中面临辐射暴露、骨质流失等健康威胁,这将增加父母与婴儿的双重风险。”没人会希望怀孕的喜悦成为宇宙辐射的副产品。”若要在火星生活,还需解决干旱土壤中的农作物培育问题——尽管研究人员声称已找到方法。

“太空生育不仅是科学难题,更是科学伦理的挑战,”他们写道,”成年人可以自愿成为实验对象,但婴儿不能。”

甚至无需展望火星之旅,萨凡纳·曼德尔在《地面控制:反对人类太空探索的论证》中就已记录下历代人如何看待载人航天对地球弱势群体的伤害。1969年阿波罗11号发射前,肯尼迪航天中心外的抗议牌写着”饥饿的孩子吃不了月亮石”。吉尔·斯科特-赫伦1970年的诗歌《白佬上月球》更成为这场运动的精神圣歌,其核心主张延续至今:在地球家园秩序井然之前,人类无权在外太空建造新居所。

曼德尔在回忆录与宣言混合体的《地面控制》中发出诘问:当家园苦难深重时,我们如何正当化耗资亿万的星际远征?

太空探索支持者驳斥这种零和框架,强调载人航天带来的衍生效益——从CT扫描仪到婴儿配方奶粉等发明皆受其推动,而探索浩瀚宇宙的集体冒险本身更具内在价值。但这些收益分布极不均衡。曼德尔预言,当前形式的商业航天只会加剧地球不平等,因为太空收益将流入顶级富豪的金库。

这位弗吉尼亚理工大学太空人类学家在书中描绘了自己从太空梦想家转变为接地气批评者的心路历程。在新墨西哥商业发射基地”美国太空港”的田野调查中,她首次窥见太空富豪幻梦的裂痕。随着职业生涯从伦敦街头抗议延伸到华盛顿奢华航天晚宴,她写道:”水晶透视镜取代了玫瑰色滤镜。”

曼德尔仍为太空着迷,但质疑人类是否应为最佳开拓者。机器人、探测车等人工太空使者能以更低成本、零生命风险完成使命。”需要消解自我中心主义,”她写道,”承认未来的太空探索者可能不是人类——即使人类通过它们实现跨越。”

换言之,人类的巨大飞跃不再需要血肉之躯;探测车的轮翼比宇航员的靴印更具性价比。

与温纳斯密斯夫妇不同,曼德尔较少关注太空对人体的危害,更聚焦于驱动人类抛弃地球、冲向新领土的精神病症。卫斯理大学宗教学者玛丽-简·鲁宾斯坦在2022年著作《太空乌托邦:企业太空竞赛的危险宗教》中对此进行了全面诊断。

这一切恰如其分地始于《创世纪》——上帝为人类统治而创造地球。鲁宾斯坦指出,这种圣经思维蠕虫长期以来为地球上的残酷殖民和环境剥削提供神圣辩护,如今又成为推动人类奔赴下一边疆的宗教火箭燃料。”日益激烈的’新太空竞赛’既是政治经济项目,更是神话工程,”她写道,”正是这种神话统合了其他努力,赋予其责任、崇高与仁慈的光环。”

鲁宾斯坦有力论证了基督教思想的恶性衍生物支撑着马斯克、贝索斯等人的太空殖民梦——即使这些人从不自认宗教信徒。若地球是人之疆域,太空便是逻辑下一站。地球只是伟大命运的临时集结地;我们将在天堂获得救赎。

“去他的地球,”马斯克2014年说,”谁在乎地球?若能建立火星殖民地,我们几乎能殖民整个太阳系。”贝索斯则声称在乎地球——这正是他主张人类离开的理由。若重工业和大量人口迁至轨道空间,地球就能如他所说”划为住宅与轻工业区”,从人为压力中复苏。

贝索斯相信太空定居对人类进步至关重要,部分原因在于能释放人口增长潜力。他设想横跨太阳系的轨道站群岛可容纳万亿人口。”那会产生一千个莫扎特、一千个爱因斯坦,”他畅想,”多酷的文明啊!”听起来确实很酷。但鲁宾斯坦一针见血:这种”数字游戏”同样会造就一千个希特勒和斯大林。

这才是反对急速太空扩张的核心论点:到达太空的我们依然是人类。离开地球不会摆脱恶习与脆弱——反而可能加剧。尽管三本书都反驳太空殖民的存续论证,温纳斯密斯夫妇更进一步指出:太空殖民可能增加而非消除自我毁灭的风险。

“太空旅行不会终结战争,因为战争成因并非太空所能改变,”他们写道,”人类大规模进军太空未必降低战争概率,却可能增加战争的恐怖程度。”二人设想敌对太空国家互射小行星或毒化整个生物圈。太空殖民支持者常以恐龙命运为警钟,但若末日小行星被故意用作文明间武器呢?这听似荒诞,但与漂浮着千名莫扎特的文明同样属于推测——其逻辑都是依据人类过往行为推演太空未来。

那么人类该坐等必然灭绝吗?三本书的回答异曲同工:急什么?人类短期内更可能因自身活动而非宇宙威胁灭绝。像马斯克那样担忧数十亿年后太阳膨胀, frankly(坦率地说)是歇斯底里。

当下我们需要成长。曼德尔与鲁宾斯坦都主张,任何有价值的太空未来必须采取去殖民化路径,在奔赴他星前先守护好地球家园与其居民。她们从科幻、流行文化及原住民知识中汲取灵感,勾画地外未来的替代愿景。

曼德尔在后稀缺政治理论中看到希望。她引用社会理论家亚伦·贝纳纳夫的工作、”绿色新政”的价值观,以及金·斯坦利·罗宾逊2020年小说《未来部》的构想,强调需要预见后代需求。无论你对埃兹拉·克莱因和德里克·汤普森2025年争议著作《丰裕》作何评价,它同样呼应了对后稀缺路线图的需求。

为此,曼德尔设想”建立一个治理机构,要求科技计划——尤其是全球性项目——必须考虑多代际影响与多代际声音。”对鲁宾斯坦而言,宗教既是毒药也可能是解药。她在泛神论复兴中看到潜力——该信仰认为宇宙万物从岩石到人类到星系皆具神性乃至生命。她虽未完全皈依此道,但认为这种精神方向可有效制衡宇宙统治论观点。

“任何泛神论是否’真实’并不重要,”她写道,”重要的是神话促使我们如何与身处的世界互动——这个由我们每个行动共同塑造与摧毁的世界。坦率说,有些神话能引导我们更善行事。”

所有作者最终结论一致:如果人类成熟起来,某天能太空生活固然伟大。但三本书都担忧商业航天公司在美国政府支持下绕过既定太空法律与规范——这些担忧在2025年已得到充分验证。

马斯克与特朗普的危险关系引发政府对航天公司徇私与报复的质疑。太空正迅速武器化。近期事件提醒我们载人航天的巨大挑战:SpaceX星舰多次试爆,波音星际线飞船故障导致宇航员滞留空间站数月。甚至太空旅游也声誉受损:4月蓝色起源全女性明星亚轨道航班引发广泛反感,被视为脱离现实的财富特权象征。

此时我们必须重回”糟心”议题——曼德尔在书中借M.T.安德森小说《馈送》的开篇名言传递此意:”我们去月球找乐子,结果发现月球糟透了。”马斯克与贝索斯推出的太空殖民梦想疯狂有趣,现实却可能糟心。但任何程度的糟心大概都阻挡不了商业太空竞赛,作者们有时确似在对着宇宙虚空呐喊。

这些著作仍在挑战各类太空爱好者想象与太空互动的新方式——少些占有掠夺,多些敬畏共生。鲁宾斯坦在《太空乌托邦》中分享了一个动人轶事:1970年代初,一位人类学家与因纽特人共同生活。当她讲述阿波罗登月时,主人们大笑:”我们不知道这是你们白人第一次去月球。我们的萨满常去……问题不在于是否拜访亲戚,而在于如何对待他们和他们的家园。”

—

延伸思考:

1. 当商业巨头将「人类多行星生存」包装成集体使命时,如何防止太空探索成为加剧地球社会不公的加速器?

2. 如果机器人勘探比人类殖民更具伦理与技术优势,我们是否应该重新定义「开拓精神」的内涵?

阅读 Technology Review 的原文,点击链接。